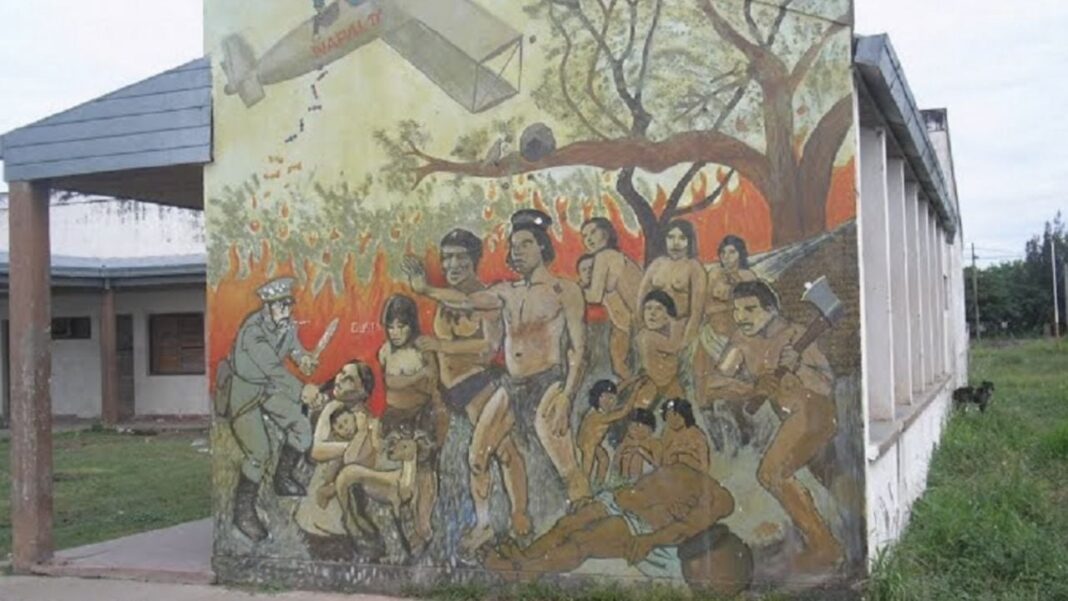

Villa Carlos Paz. Hoy se cumplen 101 años de la Masacre de Napalpí, el genocidio de cerca de 500 indígenas ocurrido el 19 de julio de 1924 en la Provincia del Chaco. Ese fatídico día, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, dispararon con sus fusiles contra el campo indígena en la zona de El Aguará y asesinaron entre 400 y 500 integrantes de las etnias Qom y Moqoit.

La unidad ejecutora que realiza el seguimiento del cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en el fallo que declaró como delitos de lesa humanidad a la masacre, presentó el miércoles pasado el tercer informe sobre las medidas que se realizaron en el 2024 y durante el primer semestre de 2025.

Además de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por el fiscal general Federico Carniel y el fiscal ad hoc Diego Vigay, forman parte de la entidad de ejecución representantes del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Fundación Napalpí, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco y la Fiscalía Federal del Chaco.

La sentencia fue dictada el 19 de mayo de 2022 en el marco de un juicio por la verdad e incluyó una serie de puntos con medidas reparatorias para los pueblos Qom y Moqoit.

“Crímenes en sangre”

El escritor y periodista Pedro Jorge Solans, autor del libro “Crímenes en sangre” (2007) que relata el genocidio cometido en 1924, fue uno de los testigos durante el juicio realizado en 2022 y brindó detalles que conoció a partir de una investigación histórica para la cual entrevistó a Melitona Enrique, sobreviviente de la masacre. “Fue un hecho premeditado, por ende preparado y organizado por el Estado Nacional”, explica Pedro Solans.

Fue recién de grande que Melitona Enrique, fallecida en 2008, pudo contar lo que vivió en Napalpí: “Previamente a la masacre en Napalpí los aborígenes se amontonaban para el reclamo. Les pagaban muy poco en el obraje, por los postes, por la leña y por la cosecha del algodón. No les daban dinero; solo mercadería para la olla grande donde todos comían. Por eso se reunieron y reclamaron a los administradores y a los patrones. Y se enojaron los administradores y el Gobernador”. El 19 de julio de 1924, “bien temprano llegó la policía, se asustó toda la gente (…). Ancianas, jóvenes y jovencitas murieron. Todas nuestras abuelas. Iban cayendo las ancianas mientras estaban cantando”, decía.

“En el juicio aporté la investigación que volqué en Crímenes en sangre, uno de los argumentos más fuertes de lo ocurrido. También presenté un arma máuser 1909, provisto a los ciudadanos por el Ejército Argentino, en este caso a mi abuelo, entonces gerente de una desmotadora de Quitilipi. Brindé la versión de un victimario y la versión de Melitona Enrique, sobreviviente de la masacre. Mi abuelo Carlos Ferro fue uno de esos jóvenes que recibió una carabina para defender la ciudad. Me contó que dormían en los techos esperando a los malones que, por supuesto, nunca llegaron”, señaló Solans.

“Las situaciones eran parecidas a las que describe Bayer en la Patagonia Rebelde, objetivamente, en las dos regiones. Se produjo el 19 de julio de 1924 y también lo mismo, eran trabajadores rurales. Si los de la Patagonia eran inmigrantes, los del Chaco eran tobas, mocovíes, algunos correntinos, algunos santiagueños, pero la mayor parte eran aborígenes, eran personas de los pueblos originarios a los que querían tener como mano de obra esclava”, finalizó.